Whitney Museum: Quando artistas norte-americanos discutem os problemas e os valores da América

O poder econômico de um país sempre atrai a atenção do mundo para sua produção artística.

Assim como já há alguns anos existe um interesse do mercado por obras de árabes e chineses, o mesmo ocorreu com os Estados Unidos ao longo do século 20, desde quando eles passaram a integrar o panteão das potências globais após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918; é preciso lembrar que os novos milionários americanos já compravam o melhor da arte europeia a preços exorbitantes na virada do século 19 para o 20).

Mas, apesar da importante coleção formada exclusivamente por arte contemporânea do país que segue sendo a maior potência econômica e militar do mundo — nenhuma outra instituição de arte possui tantas obras de Edward Hopper, o pintor que é para os EUA o que Picasso é para a Espanha —, o Whitney foi durante décadas o patinho feio dos Big Four dos grandes museus nova-iorquinos (Metropolitan, MoMA e Guggenheim).

Fundado em 1931 pela escultora, herdeira e colecionadora de arte Gertrude Vanderbilt Whitney, originalmente em Greenwich Village, o museu ocupou por quase 50 anos o edifício brutalista de Marcel Breuer no Upper East Side (na Madison com a 74, hoje alugado para o Metropolitan, que virou o Met Breuer, também para abrigar arte contemporânea), antes de inaugurar sua nova sede — uma volta às origens em downtown, a sete quadras do primeiro endereço — no Meatpacking District em 2015, em projeto assinado pelo arquiteto-italiano-radicado-em-Manhattan Renzo Piano.

O mesmo que, junto com Richard Rogers, desenhou o Pompidou em Paris, em 1977; a nova ala do The Morgan Library, em 2006 {saiba tudo sobre a casa dos tycoons em Nova York que se transformou em biblioteca clicando aqui}; o edifício do New York Times, em 2007; e o “caco de vidro” The Shard, o edifício mais alto de Londres, em 2012 {saiba como aproveitar o pôr do Sol do Shard, clicando aqui}.

E já é hoje um dos nossos lugares favoritos do mundo.

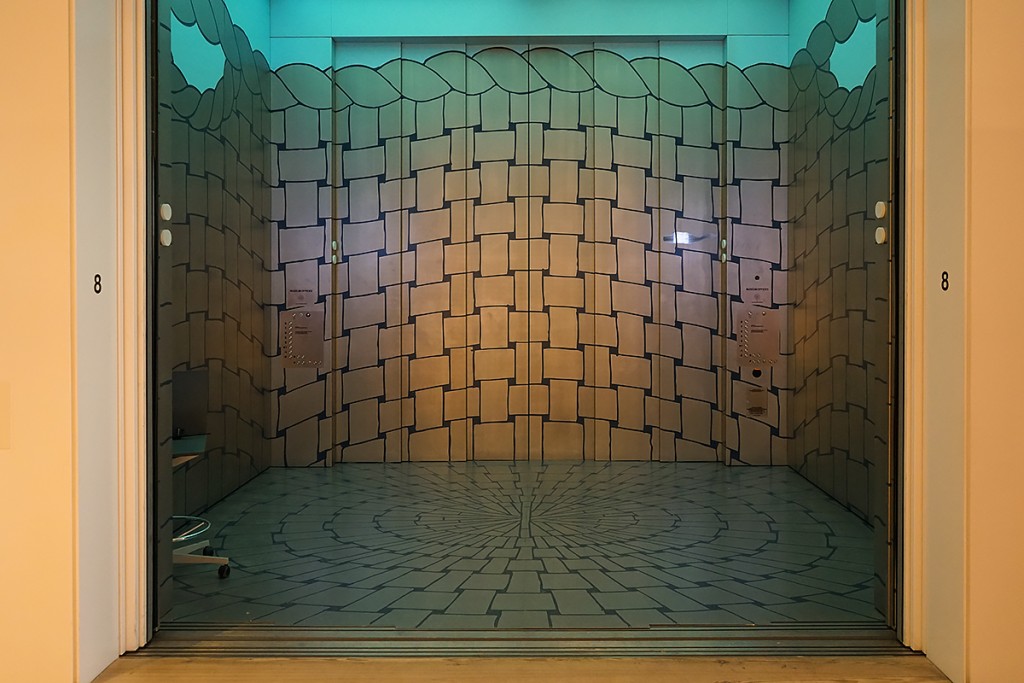

Deixando a pedra e o concreto e vestindo agora aço e vidro, completamente assimétrico e à beira do Hudson, o novo Whitney Museum custou US$ 422 milhões e possui o dobro de área: além de abrigar todas as áreas técnicas que antes se espalhavam por vários endereços, são seis andares de espaços expositivos (com elevadores gigantes e bastante concorridos, prepare-se para esperar quando navegar entre andares); quatro terraços panorâmicos em desnível, com belas vistas para Midtown e a baía de Hudson, conectados por escadas externas (uma releitura das antigas escadas de ferro de downtown que fazem parte do nosso imaginário); e biblioteca, livraria, espaços para performances, cinema, café, restaurante by Danny Meyer (o mesmo dono do Gramercy Tavern, do The Modern, do Union Square Café — e eu adoro o nome Untitled), e um bar ao ar livre na praça do térreo com conexão direta com a ponta sul do High Line.

E ainda está ao lado do Standard Hotel, todas as grandes galerias de arte do Chelsea (ao norte) e do nosso bairro favorito em Manhattan, o West Village (ao sul).

METROPOLITAN RECUSA DOAÇÃO DE 500 OBRAS DE ARTE NORTE-AMERICANA DE GERTRUDE

Retrato de Gertrude exposto no Whitney, pintado por Robert Henri, em 1916. Imagem: Reprodução

Se a coleção do Whitney é hoje composta por mais de 22 mil obras de arte (quase 80% delas em papel), nos anos 1920, Gertrude Vanderbilt Whitney já era a grande patrona — e financiadora — da arte produzida nos Estados Unidos (desde 1907, época em que ninguém comprava a arte produzida no país, até sua morte, em 1947).

Só que nessa época tanto os colecionadores quanto as instituições de arte públicas dos Estados Unidos só tinham olhos para a arte europeia.

E é quando, em 1930, Mrs. Whitney envia sua emissária para oferecer 500 obras de sua coleção para o Metropolitan e tem sua proposta recusada (ela fica tão furiosa que nem comunica ao diretor do museu que a doação seria acompanhada de US$ 5 milhões de dólares para a construção de uma ala), que surge a ideia de ter seu próprio museu (o MoMA, que tinha aberto em 1929 tinha uma predileção pelo modernismo, mas também e apenas o europeu).

Resultado: o Whitney abriu em 1931 na 8 West 8th Street (entre a Quinta e a Sexta Avenidas), e Juliana Force, a emissária, nomeada diretora do novo museu.

EXPOSIÇÕES CRÍTICAS QUE TRADUZEM A HISTÓRIA E OS PROBLEMAS DA AMÉRICA

Com orçamento anual modesto para compra de novas obras quando da abertura do museu, o Whitney priorizava artistas vivos.

E o que começou como uma limitação é hoje um modus operandi: a Bienal do Whitney (que inicialmente era Anual), já em sua 79ª edição (a próxima é em 2019), foi e continua sendo não só uma amostra importante da produção atual dos artistas norte-americanos (artistas como Jackson Pollock, Jeff Koons e GeorgiaO’Keeffe ganharam notoriedade aqui e sempre é aquela polêmica sobre os nomes — e os grupos identitários — que ficam de fora) mas também um exercício importante de descoberta de novos talentos, comprar obras e aumentar a coleção.

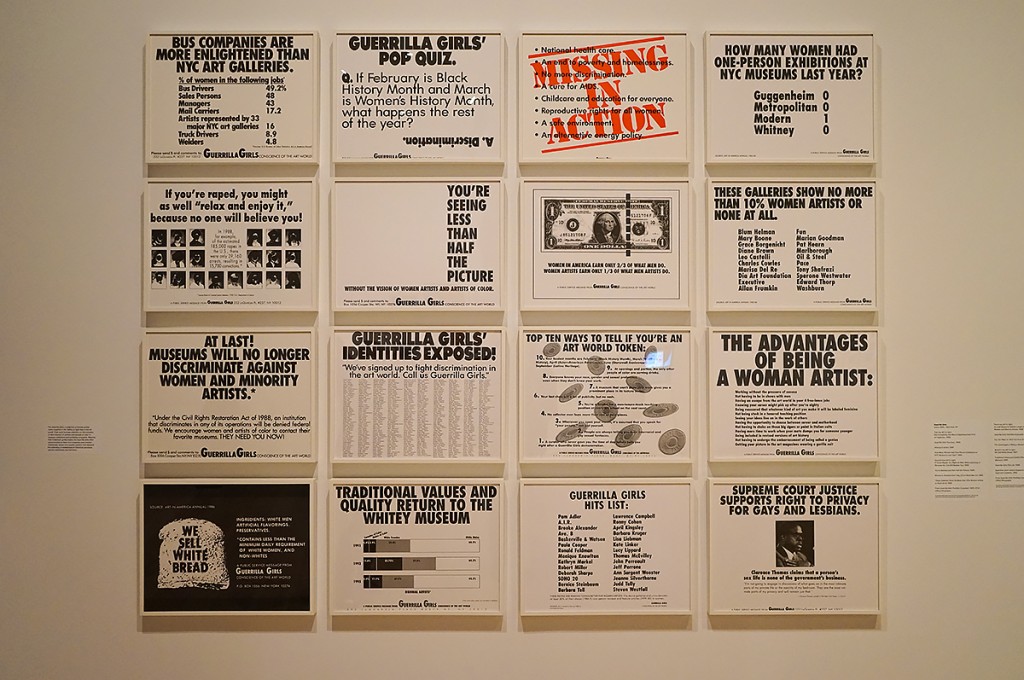

Além das muitas obras importantes de Alexander Calder, Edward Hopper, Mark Rothko, Arshile Gorky, Willem de Kooning, Ed Ruscha, Nan Goldin, Guerrilla Girls e obras icônicas da arte americana — como Three Flags, de Jasper Johns —, na exposição permanente, uma surpresa: se é quase impossível esperar dos norte-americanos nada que não seja o orgulho patriótico, a narrativa da exposição é uma crítica ferrenha, é a reação dos artistas norte-americanos aos Estados Unidos de todos os tempos, em relação à Guerra do Vietnã, à luta pelos direitos civis dos negros (e a violência contra essa população até hoje), ao surgimento da AIDS, à política externa, ao 11 de setembro; com obras fortes e provocadoras, e que desafiam a nossa sensibilidade.

Para ilustrar, o nome da exposição que reabriu o museu em 2015 era America is Hard To See.

LEIA TAMBÉM:

— McNally & Jackson: Nossa livraria-revistaria favorita em Nova York

A fachada do museu Whitney, desenhado pelo arquiteto italiano Renzo Piano, que a gente só vê da Baía do Hudson. Imagem: Divulgação

Como um navio, na popa ficam quatros terraços em desnível com escadas externas conectando-as. Imagem: Divulgação

Os terraços panorâmicos de outro ângulo. Imagem: Divulgação

O dobro de espaço e seis andares para a exposição de muitas das 22 mil obras que compõem o acervo. Imagem: Divulgação

Three Flags, o quadro icônico — e que é quase uma escultura — de Jasper Johns. De 1958. Imagem: Shoichi Iwashita

Temas sensíveis sobre a história recente dos Estados Unidos estão nas obras que fazem parte do acervo do Whitney. Imagem: Shoichi Iwashita

Os questionamentos das Guerrilla Girls, que muitas vezes colocou o museu em xeque, bastante presentes. Imagem: Shoichi Iwashita

Os enormes elevadores mais parecem instalações artísticas. Imagem: Shoichi Iwashita

A entrada do museu fica ao lado da ponta sul, com a escadinha que dá acesso ao High Line. Imagem: Shoichi Iwashita

O bar na praça entre o Whitney e o High Line: um exemplo de como a boa arquitetura é inclusiva. Imagem: Shoichi Iwashita

A entrada do restaurante Untitled, do restaurateur Danny Meyer, que tem horário de funcionamento independente; mas fecha cedo. Imagem: Shoichi Iwashita

Vista para o Hudson dos terraços do Whitney. Lá no fundinho, a Estátua da Liberdade. Imagem: Shoichi Iwashita

Vista para Midtown e o One World Trade Center ao fundo. Imagem: Shoichi Iwashita

Cadeirinhas para descansar e ver a vida passar. Imagem: Shoichi Iwashita